フイルムEOS機(その2)

スナップ撮影の名手、梅佳代さんが愛用しているEOS5がフイルム機のメインマシーンです。フ

イルム機とデジタル機をようやく35mmフルサイズで揃え、レンズを共有できるシステムを整

備しました。EOS1やEOS3も良いのですが、いざという時の内蔵ストロボが使えないので、E

OS5は便利な機種です。フイルムカメラのニコン機も何台架はあるのですが、レンジ資産が充

実しているEFレンズ群を使用していきたいと思っています。写真機より撮影後のフイルムが財

産になるのですから。

イルム機とデジタル機をようやく35mmフルサイズで揃え、レンズを共有できるシステムを整

備しました。EOS1やEOS3も良いのですが、いざという時の内蔵ストロボが使えないので、E

OS5は便利な機種です。フイルムカメラのニコン機も何台架はあるのですが、レンジ資産が充

実しているEFレンズ群を使用していきたいと思っています。写真機より撮影後のフイルムが財

産になるのですから。

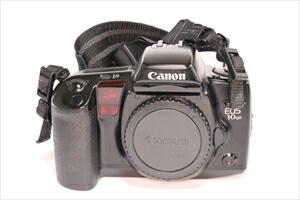

いずれにせよEOS5を始め、EOS10やEOS100など30年前の機種がいまだに使用できるの

は素晴らしい。難を言えば、2CR5の電池の入手難ということだろう。かつてフイルム機が主力

だったころはコンビニで購入できたものだが、カメラ用電池を扱っている販売店でしか手に入ら

ないだろう。

は素晴らしい。難を言えば、2CR5の電池の入手難ということだろう。かつてフイルム機が主力

だったころはコンビニで購入できたものだが、カメラ用電池を扱っている販売店でしか手に入ら

ないだろう。

1992年11月に初の視線入力AF機能を備えたカメラ。測光は16分割の評価測光システムと

スポット測光、中央重点平均測光の3モードから選択できる。内蔵ストロボも28−80mmレン

ズに対応して可変する。最高シャッター速度は1/8000である。

スポット測光、中央重点平均測光の3モードから選択できる。内蔵ストロボも28−80mmレン

ズに対応して可変する。最高シャッター速度は1/8000である。

望遠ズームを常用するならば縦位置グリップも標準仕様で使うことをお勧めする。プラスチック

な筐体は安っぽいイメージだが、寒冷地での待機撮影では、金属ボディに比べて異常に冷たく

ならないので利点と言って良いだろう。

な筐体は安っぽいイメージだが、寒冷地での待機撮影では、金属ボディに比べて異常に冷たく

ならないので利点と言って良いだろう。

(2022年5月18日記 NEW)

フイルムEOS機

ポジフイルムはベルビアを、ネガフイルムはポートラ160を使う機会が増え、EOSのEFフルマ

ウントのレンズとボディを揃えました。ポジフイルムの発色には目を見張るものがあったのです

が、ネガフイルムの肌色の発色の良さにも最近気付きました。

ウントのレンズとボディを揃えました。ポジフイルムの発色には目を見張るものがあったのです

が、ネガフイルムの肌色の発色の良さにも最近気付きました。

デジタル一眼のデータは一瞬の誤操作やちょっとしたショックで失われますが、フイルムなら保

存に耐えられるだろうというのが、フイルムを使い始めた動機の一つになっています。

存に耐えられるだろうというのが、フイルムを使い始めた動機の一つになっています。

最近、ハマっているフイルム機を紹介します。

1990年3月に世界初のバーコード入力機能を搭載した中級機である。このバーコードはアー

トコードとも呼ばれ、撮影したいイメージをアートコードブックの撮影写真から選んで、そのバー

コードをバーコードリーダーで読み取りカメラにそのデータを送るというものである。3点の測距

点というのも魅力である。測光は8分割測光、部分測光が選べる。

トコードとも呼ばれ、撮影したいイメージをアートコードブックの撮影写真から選んで、そのバー

コードをバーコードリーダーで読み取りカメラにそのデータを送るというものである。3点の測距

点というのも魅力である。測光は8分割測光、部分測光が選べる。

また、このカメラはキヤノンの6000万台発売記念モデル型も発売された。

さて、このアートコードなのだが、電池をいれたものの経年劣化なのか、ズームレンズとの相性

なのか、なかなかうまく機能しない。まだ精進が必要だ。

なのか、なかなかうまく機能しない。まだ精進が必要だ。

EOSの中級機として1991年10月に「サイレントEOS」のキャッチコピーで発売された。乳幼児

をフイルム機で撮影するには、眠っている子を起こすことがないように、静音機が最適だと判

断した。

をフイルム機で撮影するには、眠っている子を起こすことがないように、静音機が最適だと判

断した。

巻き上げと巻き戻しの作動音が従来機種の1/2から1/8に減少したという。さらにEOS−1で採

用されたサブダイヤルを裏ブタに備え中級機で初めて採用している。測距点が中央一点のみ

というのは寂しいところではあるが、内蔵ストロボが28−80mmの焦点距離に対応して照射

角度が自動的に変化するオートズーム機構となっている。また、EOS 10にも搭載されたアー

トコードも搭載されている。測光は6分割評価測光、部分測光、中央重点測光から選べる。

用されたサブダイヤルを裏ブタに備え中級機で初めて採用している。測距点が中央一点のみ

というのは寂しいところではあるが、内蔵ストロボが28−80mmの焦点距離に対応して照射

角度が自動的に変化するオートズーム機構となっている。また、EOS 10にも搭載されたアー

トコードも搭載されている。測光は6分割評価測光、部分測光、中央重点測光から選べる。

レンジファインダー並みの静かなシャッター音は被写体に威圧感を与えないし、アングルファイ

ンダーと組み合わせれば、スナップやポートレート撮影にも威力を発揮しそうである。

ンダーと組み合わせれば、スナップやポートレート撮影にも威力を発揮しそうである。

参考資料 日本カメラ 2007年7月号付録

カメラマン 1993年5月号

国産実用中古カメラ買い方ガイド

(2022年5月6日記)

Summar 5cmF2

ズマール5cmF2は、甘い描写が特徴的なレンズと言われている。1933年から1940年にかけ

て製造された大口径標準レンズである。4群6枚のダブルガウス型を採用しているが、コーティ

ングが未発達だった当時、性能面では不利で、開放ではフレアが発生する。

て製造された大口径標準レンズである。4群6枚のダブルガウス型を採用しているが、コーティ

ングが未発達だった当時、性能面では不利で、開放ではフレアが発生する。

特に戦前から戦中にかけての製造というのが、私のAFV模型趣味の時代と重なって感慨深

い。前玉のガラスが柔らかいので、経年の使用で無数のヘアライン傷があるのと、経年変化で

の曇りからフレアを増やしているようである。

い。前玉のガラスが柔らかいので、経年の使用で無数のヘアライン傷があるのと、経年変化で

の曇りからフレアを増やしているようである。

入手したレンズは、ヘアライン傷や曇りが僅かで比較的綺麗なもので、撮影への影響は少な

いだろう。古くなった一眼レフデジカメ2台を下取りに出して購入した。写真は、Leica IIIc レッ

ドシンクロを整備して、Leica製5cmファインダーを付けたもの。さらにフォクトレンダーの露出

計(I型)も装備した。

いだろう。古くなった一眼レフデジカメ2台を下取りに出して購入した。写真は、Leica IIIc レッ

ドシンクロを整備して、Leica製5cmファインダーを付けたもの。さらにフォクトレンダーの露出

計(I型)も装備した。

バルナックライカの初期の標準レンズは、この「ズマール」の他に、「ズマリット」、「ズミター」と

あり、撮り比べするのも一興だろう。

あり、撮り比べするのも一興だろう。

(2021年2月22日記)

Pentacon Auto 29mm F2.8 Multi Coating

絞り開放での撮影を楽しんでいるが、このレンズは紫のゴーストが発生するという。このゴース

トはF5.6よりも絞っても発生するというので面白い。

トはF5.6よりも絞っても発生するというので面白い。

ペンタコンは普及価格帯レンズを製造販売している旧東ドイツのメーカーである。M42マウン

トであるが、これに完調なボディがないので、アダプターをかませてAPS−C機で撮影する際に

も画角が有利な29mmは程よい画角である。

トであるが、これに完調なボディがないので、アダプターをかませてAPS−C機で撮影する際に

も画角が有利な29mmは程よい画角である。

普及価格帯のレンズだとしっかりとメンテナンスが行き届かないものが多いが、このレンズは

オーバーホール済みである。試写が楽しみだ。

オーバーホール済みである。試写が楽しみだ。

(2021年1月3日記)

ジュピター8 50mm F2

戦前にカール・ツアイスがコンタックス用に開発したゾナー50mmF2の完全コピー製品であ

る、ロシア製のレンズです。描写は優れているということだが、逆光では豪快なフレアーも楽し

めるというものです。

る、ロシア製のレンズです。描写は優れているということだが、逆光では豪快なフレアーも楽し

めるというものです。

最近は絞り開放でのフレアーやゴーストの出現具合を楽しんでいるので、このレンズもそうした

楽しみに加えたいと考えています。

楽しみに加えたいと考えています。

黒鏡筒のものは1970年を境に変更された型で、写真のレンズはしっかりメンテナンスされたも

のです。いずれこの作例も紹介したいです。

のです。いずれこの作例も紹介したいです。

(2021年1月2日記)

キヤノン IIB 完成形

結局ライカ製50mmファインダーを購入し、沈胴型のセレナー50mmF1.9での撮影に使用

しました。露出計も装備し、開放での撮影を楽しんでいます。ポジフイルムでの撮影結果もい

ずれ紹介してみたいです。

しました。露出計も装備し、開放での撮影を楽しんでいます。ポジフイルムでの撮影結果もい

ずれ紹介してみたいです。

(2020年12月20日記)

Serenar 50mm F1.9 沈胴タイプの写り

ライカのズミタールを50mmF2を手本にしたと言われるセレナー50mmF1.9です。本家の

ズミタールより明るい開放絞りF1.9を実現しています。これをキヤノンIIBに付けて撮影する

予定です。このIIBは以前に、無限遠の撮影しかできない代物でしたが、その後オーバーホー

ル修理に出して、調子は完調になりました。ピント合わせが拡大できるなど、当時のライカに比

べると面白い機能も搭載しています。

ズミタールより明るい開放絞りF1.9を実現しています。これをキヤノンIIBに付けて撮影する

予定です。このIIBは以前に、無限遠の撮影しかできない代物でしたが、その後オーバーホー

ル修理に出して、調子は完調になりました。ピント合わせが拡大できるなど、当時のライカに比

べると面白い機能も搭載しています。

このセレナーですが、逆光に弱く青いゴーストが出ると言われています。ゴーストはどちらかと

いうと暖色系が多いのですが、青いゴーストは珍しい。開放からF4くらいまでがゴーストの出る

範囲だというので、果たしてどのような結果になるか楽しみです。いずれ試写結果も紹介でき

ればと思っています。50mmレンズにはファインダーが無くてもいいと思っていましたが、やは

り50mmでも必要なようです。キヤノン製でなくても程度の良いファインダーを調達してこようと

思います。

いうと暖色系が多いのですが、青いゴーストは珍しい。開放からF4くらいまでがゴーストの出る

範囲だというので、果たしてどのような結果になるか楽しみです。いずれ試写結果も紹介でき

ればと思っています。50mmレンズにはファインダーが無くてもいいと思っていましたが、やは

り50mmでも必要なようです。キヤノン製でなくても程度の良いファインダーを調達してこようと

思います。

写真は、この沈胴セレナーをつけたライカIIIaです。

(2020年12月13日記)

(2021年1月3日記NEW)

フイルムスキャナー復活

ニコンのフイルムスキャナーをXP機に接続していたのですが、使用頻度が少なく長らく開店休

業状態になっていました。そこで、昨年秋にネット環境から外してスタンドアローンで使用してい

たWindows7機にスキャナーをつけて使用することにしました。

業状態になっていました。そこで、昨年秋にネット環境から外してスタンドアローンで使用してい

たWindows7機にスキャナーをつけて使用することにしました。

これまでのXP機(これも完全にスタンドアローン化)よりマシーンが高速なのでスムーズな処理

が可能になりました。最近、ライカのレンジファインダー機にポジフイルムを詰めて撮影する機

会が増えてるので使用頻度も上がってくることを期待します。

が可能になりました。最近、ライカのレンジファインダー機にポジフイルムを詰めて撮影する機

会が増えてるので使用頻度も上がってくることを期待します。

(2020年10月4日 記)

ライカ(カメラ)の軌跡

ライツ社は1925年の見本市に500台を出品したが、これがライカ(カメラ)のデビューであった。

第一次大戦後のドイツは、異常なインフレーションに見舞われ、商品の過剰、失業者の増大が

起きていた。1849年創業のライツ社でも、主力商品の顕微鏡が売れず、「売れる新商品」を開

発せねばならなった。すでに試作品となっていた、バルナック型カメラの生産可否が幹部会議

にかけられた。写真家やカメラ販売業者からは「見込みない」が発せられ、会議は南行した。し

かし、会議の終わりに、社長のエルンストライツは立ち上がり、バルナック型カメラを作ろうと宣

言した。これがライカの誕生である。

第一次大戦後のドイツは、異常なインフレーションに見舞われ、商品の過剰、失業者の増大が

起きていた。1849年創業のライツ社でも、主力商品の顕微鏡が売れず、「売れる新商品」を開

発せねばならなった。すでに試作品となっていた、バルナック型カメラの生産可否が幹部会議

にかけられた。写真家やカメラ販売業者からは「見込みない」が発せられ、会議は南行した。し

かし、会議の終わりに、社長のエルンストライツは立ち上がり、バルナック型カメラを作ろうと宣

言した。これがライカの誕生である。

時代は下って、1940年IIIc型が発売された。これがIIIc型の戦前型である。戦前型のモデルナ

ンバーは、360101〜397650までの37225台である。このうち1940年から1941年にかけて「赤幕

シャッター」と呼ばれるものがあった。偶然にもこの「赤幕シャッター」の機を見つけ、喜び勇ん

で帰ったものである。しかし、経年劣化でシャッター速度が再現性がなく、他にも整備が必要で

あり、早く使いたい気持ちとは逆に、泣く泣く修理に出した。

ンバーは、360101〜397650までの37225台である。このうち1940年から1941年にかけて「赤幕

シャッター」と呼ばれるものがあった。偶然にもこの「赤幕シャッター」の機を見つけ、喜び勇ん

で帰ったものである。しかし、経年劣化でシャッター速度が再現性がなく、他にも整備が必要で

あり、早く使いたい気持ちとは逆に、泣く泣く修理に出した。

ライカ IIIc 戦時下型

「きつね堂」にオーバーホール出したIIIc戦時下型が返ってきた。当然、当時の赤幕シャッター

は通常の黒いクロスに変更されてしまった。

は通常の黒いクロスに変更されてしまった。

シャッター幕交換、二重像調整、距離計修理、皮交換、シャッタ速度調整、などを行い甦った。

レンズはキヤノン製の28mmをつけてみた。

話をIIIcに戻すが、発売以来順調な生産の伸びを示したIIIc型も戦争継続とともに生産量が減

少し、ドイツ敗戦の前年には生産が止まった。ドイツ降伏の2か月前の3月には、米軍によって

工場が占領された。

少し、ドイツ敗戦の前年には生産が止まった。ドイツ降伏の2か月前の3月には、米軍によって

工場が占領された。

1946年新型のIIIcの製造が開始され、モデルナンバー400000から4万台である。先にも述べた

が、戦後型の特徴は巻き戻しレバーがフラットな位置にあることである。

が、戦後型の特徴は巻き戻しレバーがフラットな位置にあることである。

(2020年9月22日 記)

新型コロナウイルスの感染拡大対策で、緊急事態宣言が4月7日に7都府県に発出されまし

た。その前後は各観光地も人出が減っていたのですが、その間隙を縫って「三春の滝桜」を撮

影しました。毎年日の出前の早朝から、撮影者が多数いるのですが、さすがに撮影者は少な

く、それから間もなく観光地は閉鎖となりました。そういう意味で、これからの観光地の撮影は

今までとは違う形になるであろうことは想像に難くありません。

た。その前後は各観光地も人出が減っていたのですが、その間隙を縫って「三春の滝桜」を撮

影しました。毎年日の出前の早朝から、撮影者が多数いるのですが、さすがに撮影者は少な

く、それから間もなく観光地は閉鎖となりました。そういう意味で、これからの観光地の撮影は

今までとは違う形になるであろうことは想像に難くありません。

(2020年7月26日 記)

ライカ IIIc 戦後型

整備済みのバルナックライカを購入しました。シャークスキンという合成皮革をグッタペルカに

使用している。戦後型は400000から525000なので、まぎれもない戦後型である。外観上

は巻き戻しレバーの位置がフラットになっていることから判別できる。この機種に、清掃済みの

キヤノン35mmf2.8をつけて試写する予定である。

使用している。戦後型は400000から525000なので、まぎれもない戦後型である。外観上

は巻き戻しレバーの位置がフラットになっていることから判別できる。この機種に、清掃済みの

キヤノン35mmf2.8をつけて試写する予定である。

また、偶然にも戦中型の赤幕シンクロのIIIc型も見つけたが、これは練馬の中古カメラ店に

「きつね堂」にオーバーホールを依頼した。フイルムカメラは現像に時間がかかるうえに、機種

の整備にも数か月単位の時間がかかる。フイルム面に結像させる作業は、デジタルカメラの

電子データと違い、なんともアナログでのんびりしたものである。スローライフもいいものであ

る。

「きつね堂」にオーバーホールを依頼した。フイルムカメラは現像に時間がかかるうえに、機種

の整備にも数か月単位の時間がかかる。フイルム面に結像させる作業は、デジタルカメラの

電子データと違い、なんともアナログでのんびりしたものである。スローライフもいいものであ

る。

(2020年6月28日記)

接写システムの紹介(3)

自粛で自由にカメラ屋にも行けないので、なんとか手持ちのレンズで接写レンズを組み合わ

せてみた。オリンパスの50mmf3.5マクロレンズをアダプターを介してEOSKissデジタルxに

取り付けた。さらにクローズアップレンズをフィルター代わりに付けて等倍撮影を可能にしてい

る。ピント、絞り、シャッター速度はすべてマニュアルとなる。オリンパスのレンズは絞り込みが

レンズの右斜め下についているので、シャッターを切るときに絞り込む操作を行いながら撮影

する。最近作例のオペルブリッツの接写撮影はこの組み合わせで使用している。

せてみた。オリンパスの50mmf3.5マクロレンズをアダプターを介してEOSKissデジタルxに

取り付けた。さらにクローズアップレンズをフィルター代わりに付けて等倍撮影を可能にしてい

る。ピント、絞り、シャッター速度はすべてマニュアルとなる。オリンパスのレンズは絞り込みが

レンズの右斜め下についているので、シャッターを切るときに絞り込む操作を行いながら撮影

する。最近作例のオペルブリッツの接写撮影はこの組み合わせで使用している。

レンズのゴム環がオリンパスのオリジナルでないのは、このレンズをオーバーホールに出した

ときにゴム環も換装されたため。

ときにゴム環も換装されたため。

(2020年6月7日 記)

シグマ APO 500mm F4.5 EX DG と EOS機との相性について

昨年12月にバズーカレンズを購入しました。これまで望遠ズームと単焦点レンズで戦闘機を撮

影してきましたが、望遠ズームでも良い写真は撮れますが僅かに単焦点の方が画質が良い印

象です。そこで、サンニッパに1.4倍のイクステンダーと100−400mmズームとの比較でも画

角とピントが決まると単焦点側の勝利でした。

影してきましたが、望遠ズームでも良い写真は撮れますが僅かに単焦点の方が画質が良い印

象です。そこで、サンニッパに1.4倍のイクステンダーと100−400mmズームとの比較でも画

角とピントが決まると単焦点側の勝利でした。

純正のEFレンズ500mmF4は十分魅力ですが、重さと価格から、シグマの一世代前のレンズ

を購入しました。ネット販売での新品ですが、価格が7割引きで15万円程度で購入できました。

年が明けて2020年2月現在では、さすがにこの価格帯の商品は品切れですが、EOS機との相

性が問題です。シグマ、タムロン、トキナーのレンズは、本体との電子接続の関係からROMが

発売時期のカメラ機材にしか対応していません。そこで、手持ちのEOS機との相性を確認しま

した。じつは、昨年9月発売の90Dも購入しています。さすがにこの機材には対応していないの

ではと思いました。

を購入しました。ネット販売での新品ですが、価格が7割引きで15万円程度で購入できました。

年が明けて2020年2月現在では、さすがにこの価格帯の商品は品切れですが、EOS機との相

性が問題です。シグマ、タムロン、トキナーのレンズは、本体との電子接続の関係からROMが

発売時期のカメラ機材にしか対応していません。そこで、手持ちのEOS機との相性を確認しま

した。じつは、昨年9月発売の90Dも購入しています。さすがにこの機材には対応していないの

ではと思いました。

EOS 1D Lot.0058** 〇

EOS 1D Lot.0281** 〇

EOS 1D mark.IV Lot.02101007** 〇

EOS 1D mark.IV Lot.14113001** 〇

EOS 90D Lot.0310510030** 〇

1D無印と1D mark.IVは対応しておりました。そして驚くべきことに最新機種の90Dにも対応し

ていることが確認できました。これで90D以前発売の機種に対応している可能性が高まりまし

た。1Dxの最新機種であるmark.IIIが発売されますが、型落ち新品の無印、mark.IIを購入しても

使える可能性が出てきました。あとは実写の評価です。

ていることが確認できました。これで90D以前発売の機種に対応している可能性が高まりまし

た。1Dxの最新機種であるmark.IIIが発売されますが、型落ち新品の無印、mark.IIを購入しても

使える可能性が出てきました。あとは実写の評価です。

(2020年2月8日 記)

(2020年2月11日 改)

占領下日本製 キヤノン IIB

敗戦後の日本は連合軍の占領下にあり、日本製の陶器、カメラ、玩具などが輸出品として外

貨獲得の商品となっていた。連合軍のうち、イギリスは欧州の痛手から極東の日本の占領に

は手が回らなかったし、中国は国民党と共産党が内戦の最中だったので、実質的には、アメリ

カとソ連が占領軍となる可能性が高かった。ソ連は北海道の占領をもくろんでいたが、アメリカ

のトルーマン大統領の積極策が奏功し、日本はアメリカの占領下となったのである。

貨獲得の商品となっていた。連合軍のうち、イギリスは欧州の痛手から極東の日本の占領に

は手が回らなかったし、中国は国民党と共産党が内戦の最中だったので、実質的には、アメリ

カとソ連が占領軍となる可能性が高かった。ソ連は北海道の占領をもくろんでいたが、アメリカ

のトルーマン大統領の積極策が奏功し、日本はアメリカの占領下となったのである。

結局、アメリカの支配下は1952年までに及んだ。

キヤノンは戦前、戦中から、35ミリのレンジファインダーカメラを製造販売しており、敗戦後も

カメラは有力な輸出商品であった。IIBは、1949年から製造販売され、最速1/500のシャッ

ター速度であり、3段変倍切り替え式のファインダーを備えている。50ミリで0.67倍、100ミ

リで等倍、135ミリで1.5倍の視野に対応ささせて、焦点距離が長くなるにしたがって精度を

アップさせようとしたものであった。

カメラは有力な輸出商品であった。IIBは、1949年から製造販売され、最速1/500のシャッ

ター速度であり、3段変倍切り替え式のファインダーを備えている。50ミリで0.67倍、100ミ

リで等倍、135ミリで1.5倍の視野に対応ささせて、焦点距離が長くなるにしたがって精度を

アップさせようとしたものであった。

IIBは輸出モデルであったようで、アメリカの意向により底蓋には「Made in Ocupied Japan」、つ

まり占領下の日本製と刻印されている。

まり占領下の日本製と刻印されている。

ポジフイルムを詰めて試写しているが、どうやら無限遠が出ないようだ。今のところ広角レンズ

をつけて絞りをF9にして無限遠にして撮影している。

をつけて絞りをF9にして無限遠にして撮影している。

(2019年11月17日 記)

シェルのLマウントレンズ群

ライカ エルマー 50mm F3.5

1924年から1961年まで30万本以上生産された標準レンズ。1936年までのニッケル鏡胴

が人気で比較的高値をつけている。それ以降はクローム鏡胴に分類される。1941年生産の

シリアルナンバー#581501からはコーティング有りである。このレンズは#3583**なの

で、コーティング無しである。このナンバーからすると1937年くらいの製造である。

が人気で比較的高値をつけている。それ以降はクローム鏡胴に分類される。1941年生産の

シリアルナンバー#581501からはコーティング有りである。このレンズは#3583**なの

で、コーティング無しである。このナンバーからすると1937年くらいの製造である。

最短撮影距離は1m。

キヤノン セレナー 50mm F1.8

登場は1951年。当時のキヤノンはニコンなどからレンズ供給を受けており、自社製品が待た

れていた。「セレナー」というブランドで、ガウスタイプの欠点であった絞り開放時のフレアーの

発生を克服したレンズである。

れていた。「セレナー」というブランドで、ガウスタイプの欠点であった絞り開放時のフレアーの

発生を克服したレンズである。

持っている標準レンズが、エルマーのF3,5なので、明るいレンズで勝つ古いレンズと言うこと

で選択。描写がズミタールに似ているとか、カラーでの発色では赤みが強いとか言われている

が実際はどうだろう。フィルター径は39mm。最短撮影距離は1m。

で選択。描写がズミタールに似ているとか、カラーでの発色では赤みが強いとか言われている

が実際はどうだろう。フィルター径は39mm。最短撮影距離は1m。

インダスター26M 50mm F2.8

「カメラの大林」で購入したIIIaにボディキャップ代わりに付いていたレンズ。拭き傷が多くて、順

光でないと撮影向きではないかもしれません。フィルター径は41mm。最短距離は1m。

光でないと撮影向きではないかもしれません。フィルター径は41mm。最短距離は1m。

コシナ フォクトレンダーブランド カラーコスパー 21mm F4

ライツ製の広角レンズはあまりに高価なのとファインダーも一緒に購入する必要があるので手

を出せないでいました。2001年発売のフォクトレンダーシリーズはコシナがかなり力を入れて

いた時代のレンズだけにユニークな商品群があります。このカラースコパー21mmF4は、距

離計連動(70cmから)のもので、ファインダーも付属していました。

を出せないでいました。2001年発売のフォクトレンダーシリーズはコシナがかなり力を入れて

いた時代のレンズだけにユニークな商品群があります。このカラースコパー21mmF4は、距

離計連動(70cmから)のもので、ファインダーも付属していました。

フォクトレンダーのLマウントレンズは全て距離計連動ではありません。

距離計連動のものは、

カラーへリアー75mmF2.5、カラースコパー35mmF2.5パンケーキタイプ・クラシックタイ

プ、ウルトロン35mmF1.7、ノクトン50mmF1,5アスフェリカル、です。

プ、ウルトロン35mmF1.7、ノクトン50mmF1,5アスフェリカル、です。

一方、距離計非連動式は、

ウルトラワイヘリアー12mmF5,6アスフェリカル、スーパーワイドヘリアー15mmF4.5アス

フェリカル、スナップショットスコパー25mmF4です。

フェリカル、スナップショットスコパー25mmF4です。

超広角ではピント合わせはF9くらいに絞って目測でということで大丈夫だったのだろう。フィル

ター径39mm。最短撮影距離は50cm、ただし距離計連動は70cmから。

ター径39mm。最短撮影距離は50cm、ただし距離計連動は70cmから。

キヤノン 28mm F3.5

21mmの超広角レンズは面白いのだが、普通の広角をということで、ファインダーも付属する

28mmを選択。F値が3.5で、最短撮影距離も広角の割には1mというものでこれもいたって

振るうである。なお、セレナーブランドは1953年にキヤノンブランドに変更されている。フィル

ター径は34mm。

28mmを選択。F値が3.5で、最短撮影距離も広角の割には1mというものでこれもいたって

振るうである。なお、セレナーブランドは1953年にキヤノンブランドに変更されている。フィル

ター径は34mm。

(2019年7月15日)

戦前型バルナックライカを入手

Lマウントレンズが増えてくるにつれボディもスロースピードシャッターのものが欲しくなり、193

7年型のIIIaを購入しました。大阪でライカを多く扱っている某カメラ店での購入です。

7年型のIIIaを購入しました。大阪でライカを多く扱っている某カメラ店での購入です。

視度調整はこのIIIa型から装備されたとのことで、大変重宝です。さて、写りのほうはこれから

です。令和になって始めて購入したカメラが、戦前製造のライカとなりました。

です。令和になって始めて購入したカメラが、戦前製造のライカとなりました。

(2019年5月11日)

ロッコールシステムの今

70年代後半のMF機は、経年劣化で適正露出が得られないことやプリズムのシミ、シャッター

のチャージ不安定などから、結局のところ次の二機のみを残し処分しました。X−700は比較

的後期の機種なのと、X−7ブラックは整備済み品を購入しました。

のチャージ不安定などから、結局のところ次の二機のみを残し処分しました。X−700は比較

的後期の機種なのと、X−7ブラックは整備済み品を購入しました。

ミノルタのこの時代のMF機ののファインダーは秀逸で、非常にクリアーです。

(2019年5月11日)

超広角21mmレンズの魅力

バルナックライカを購入して以来、エルマー50mmF3.5のみで撮影を楽しんできました。

しかし、広い画角でも撮影してみたい欲求から、広角レンズを購入しました。

バルナックライカに合う広角レンズとなると、スーパーアンギュロン21mmF4はスクリューマウ

ントでは古いし高額だしということで躊躇していました。国産では、キヤノン製やニコン製の28

mmがあるのですが、こちらもスクリューマウントのものは時代的に古いので、レンズの経年劣

化による性能に疑問が生じます。そんな折、コシナのフォクトレンダーブランドで2001年発売

の「カラースコパー21mmF4」がファインダー付きであるのを見つけました。超広角となると外

付けファインダーは必須アイテムですが、セット売りなので助かります。

ントでは古いし高額だしということで躊躇していました。国産では、キヤノン製やニコン製の28

mmがあるのですが、こちらもスクリューマウントのものは時代的に古いので、レンズの経年劣

化による性能に疑問が生じます。そんな折、コシナのフォクトレンダーブランドで2001年発売

の「カラースコパー21mmF4」がファインダー付きであるのを見つけました。超広角となると外

付けファインダーは必須アイテムですが、セット売りなので助かります。

構成はレンズ6群8枚、画角91度、最小絞りF22、最短撮影距離0.5mです。

購入時に店員さんにあらためてライカ本体との距離計の連動のことを確認すると、なんとこの

21mmのものだけが距離計連動するということでした。コシナからは、15mm、25mmと数種

類の超広角が発売されていますが、距離計連動のものは21mmだけとのことです。この21m

mのみが距離計連動とした理由はわかりません。超広角なのでピントは勘だけでもいいのです

が、やはり距離計連動するのは精神衛生上安心です。

21mmのものだけが距離計連動するということでした。コシナからは、15mm、25mmと数種

類の超広角が発売されていますが、距離計連動のものは21mmだけとのことです。この21m

mのみが距離計連動とした理由はわかりません。超広角なのでピントは勘だけでもいいのです

が、やはり距離計連動するのは精神衛生上安心です。

(2019年4月28日)

バルナックライカがやってきた

いつかはライカ、フイルムカメラに懲りだして以来、そんな思いを抱いていましたが、ついにバ

ルナックライカを入手しました。機種はIIfです。これは1951年発売のIIfシリーズで、IIIfから低

速シャッターを省略した廉価版のライカです。シリアルナンバーと1/1000のシャッター速度

が備わっていることから最後期型と思われます。

ルナックライカを入手しました。機種はIIfです。これは1951年発売のIIfシリーズで、IIIfから低

速シャッターを省略した廉価版のライカです。シリアルナンバーと1/1000のシャッター速度

が備わっていることから最後期型と思われます。

レンズは50mmF3.5のエルマーで、同時代の標準レンズです。フイルムは主にからーのポ

ジフイルムを使用しているので、モノクロなどと言わずに、カラーフイルムで試写したいと考えま

す。東京の桜撮影には間に合いませんでしたが、東北の桜には間に合いそうなので、今から

わくわくしています。(試写した結果はこちら)

ジフイルムを使用しているので、モノクロなどと言わずに、カラーフイルムで試写したいと考えま

す。東京の桜撮影には間に合いませんでしたが、東北の桜には間に合いそうなので、今から

わくわくしています。(試写した結果はこちら)

昨今ではさすがにフイルムカメラの需要は少なく、価格も非常にこなれてきたので、ボディとレ

ンズともに良品グレードですが、思いのほか低予算で購入できました。購入は新宿の「カメラの

アルプス堂」で、フイルムの挿入から撮影手順まで、とても詳しくご教授していただきました。早

速、手許のOM−1とポジフイルムで試写に取り掛かりました。

ンズともに良品グレードですが、思いのほか低予算で購入できました。購入は新宿の「カメラの

アルプス堂」で、フイルムの挿入から撮影手順まで、とても詳しくご教授していただきました。早

速、手許のOM−1とポジフイルムで試写に取り掛かりました。

(2019年4月6日)

バルナックライカには露出計がないので、露出計を持ち歩くか、デジカメで適正露出を測定す

るかしかないのだが、コシナのフォクトレンダーシリーズのシューに付けるタイプの露出計も同

時に購入した。これをIIfの軍艦部に付けるとかっこよくないのだが、シャッター速度の操作がや

りにくくはなるが、実用上は充分である。

るかしかないのだが、コシナのフォクトレンダーシリーズのシューに付けるタイプの露出計も同

時に購入した。これをIIfの軍艦部に付けるとかっこよくないのだが、シャッター速度の操作がや

りにくくはなるが、実用上は充分である。

それと、バルナックライカにはフイルムの挿入から撮影までのお作法があって、しばらくは精進

しなければなるまい。しかし仕事と違って好きなこととなると、ドンドン捗るのはいかがなもので

あろうか。

しなければなるまい。しかし仕事と違って好きなこととなると、ドンドン捗るのはいかがなもので

あろうか。

(2019年4月7日)

NEX−C3にEFレンズを装備

SONYのEマウントには各社から各種マウントアダプターが発売されていますが、有名なのが

SIGMAのMC−11です。電子接点があるので、オートフォーカスやIS機能が使えるのが便利

ですが、比較的高価です。SIGNSTEKのこのアダプターはいかにも怪しそうですが、そもそも

手持ちのNEX C−3は2010年発売の(購入は2011年)、ミラーレスのはしりの時代物でし

たので、だめもとで購入しました。価格は5400円(税込み)でした。

SIGMAのMC−11です。電子接点があるので、オートフォーカスやIS機能が使えるのが便利

ですが、比較的高価です。SIGNSTEKのこのアダプターはいかにも怪しそうですが、そもそも

手持ちのNEX C−3は2010年発売の(購入は2011年)、ミラーレスのはしりの時代物でし

たので、だめもとで購入しました。価格は5400円(税込み)でした。

キヤノンの28-135mmの初代IS搭載のズームレンズにて、試し撮りをしています。時々不安

定な動きをしますが、動体撮影でなければ、普通に使えます。絞り、シャッター速度が選択でき

るマニュアル露出(Mモード)での使い勝手が良い印象でした。

定な動きをしますが、動体撮影でなければ、普通に使えます。絞り、シャッター速度が選択でき

るマニュアル露出(Mモード)での使い勝手が良い印象でした。

ミラーレス機はニコンとキヤノンがフルサイズで発売されましたが、APS−Cで良ければαシリ

ーズの6000シリーズがあります。新型6400が販売されているので、このアダプターを使用で

きるのではないかと気になっています。いずれ購入するかもしれません。

ーズの6000シリーズがあります。新型6400が販売されているので、このアダプターを使用で

きるのではないかと気になっています。いずれ購入するかもしれません。

(2019年3月24日)

K−rに標準ズームをおあつらえ

川越のクレアモール商店街の中ほどにある「川越カメラショップ」(本サイトでもリンク先で紹介)

で偶然にもSIGMAの18−200mmのKマウントのズームレンズの美品が値下がりされてい

たので購入しました。

で偶然にもSIGMAの18−200mmのKマウントのズームレンズの美品が値下がりされてい

たので購入しました。

これでK−rが復活しました。なにしろこれまではマニュアルフォーカスレンズしかなく、それもフ

イルム時代の古いモノしかなかったので、ようやく使えるレベルに達しました。

イルム時代の古いモノしかなかったので、ようやく使えるレベルに達しました。

K−rに付属のストラップは経年劣化が激しく、裏地のゴム部が剥がれてくるので捨ててしまい

まして、SONYのものを流用しています。

まして、SONYのものを流用しています。

(2019年3月24日)

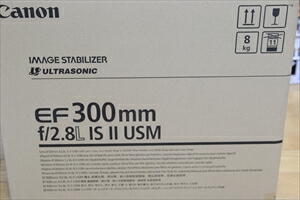

サンニッパがやってきた (写真機の話ではなくレンズの話)

今年の春にキヤノン純正100−400mmズームを購入して以来、念願の新品純正サンニッ

パを購入しました。これまで中古のサードパーティのサンニッパを買ったことはあっても、年齢

からくる体力の衰えを考慮して、購入するならいまだと踏み切りました。

パを購入しました。これまで中古のサードパーティのサンニッパを買ったことはあっても、年齢

からくる体力の衰えを考慮して、購入するならいまだと踏み切りました。

銀座SCに数回通って、試写を繰り返しゴーヨンとサンニッパを手に取り、機動力を重視して選

択、長年かかってへそくりで貯めたものと、防湿庫に眠っていた中古レンズを数本下取りに出

して、ようやく手が届きました。

択、長年かかってへそくりで貯めたものと、防湿庫に眠っていた中古レンズを数本下取りに出

して、ようやく手が届きました。

2018年の12月には、ロクヨン、ヨンニッパが共にIII型とリニューアルされるので、続いて300m

mや500mmも新型の投入がうわさています。

mや500mmも新型の投入がうわさています。

さらに、店頭に行けばすんなり持ち帰り出来ると甘く見ていたのですが、しっかりとダンボール

梱包されていてとても持ち帰れる大きさではありません。宅配をお願いしました。(表示価格は

配達込みでした。)

梱包されていてとても持ち帰れる大きさではありません。宅配をお願いしました。(表示価格は

配達込みでした。)

最後のAPS−H機である1D mark4を2台所有して主力としていますが、サンニッパを取り付

けた状態。このままで、なんちゃってヨンニッパとなります。

けた状態。このままで、なんちゃってヨンニッパとなります。

さらにイクステンダー×1.4を装着すれば、なんちゃってゴーヨンとなります。

散財してしまったので、がんばってイクステンダー代を貯めたいと思います。

(2018年9月18日)

探しているときはなかなか見つからないものですが、偶然にも2週続けてニコンD1xを発掘しま

した。こちらはモニターカバー付きのもので、メモリー増設済み。過去にメモリー身増設のもの

を使っていたことがあるのですが、世の中まだ捨てたものではありません。D850が4500万

画素なので、500万画素機がソフトウエアで1000万画素機になったところで、何のツッパリに

もなりませんが、CCDの作る絵の立体感はまだ捨てがたいものがあるので虜になっていま

す。早速ニコンのSCでローパスフィルター清掃を行いました。先に購入したD1xを予備機にし

て、使い倒そうと思っています。

した。こちらはモニターカバー付きのもので、メモリー増設済み。過去にメモリー身増設のもの

を使っていたことがあるのですが、世の中まだ捨てたものではありません。D850が4500万

画素なので、500万画素機がソフトウエアで1000万画素機になったところで、何のツッパリに

もなりませんが、CCDの作る絵の立体感はまだ捨てがたいものがあるので虜になっていま

す。早速ニコンのSCでローパスフィルター清掃を行いました。先に購入したD1xを予備機にし

て、使い倒そうと思っています。

(2018年7月28日)

画像素子がCCD機である一眼デジカメは、CMOSと違ってフィルムに似た粒状感や立体感が

あって、いまだにキヤノンの1Dを使ったりしているのですが、ニコンのD1xにも興味を持ってい

ました。これまでにもメモリー増設なしの機体を入手していた時期があるのですが、すぐに撮影

待ちとなるので、使い勝手が悪く手放していました。

あって、いまだにキヤノンの1Dを使ったりしているのですが、ニコンのD1xにも興味を持ってい

ました。これまでにもメモリー増設なしの機体を入手していた時期があるのですが、すぐに撮影

待ちとなるので、使い勝手が悪く手放していました。

メモリー増設した美品D1xを探していたのですがなかなか見つからずにあきらめていたところに

出物が見つかり、ようやくゲットできました。その勢いを借りて、ニコンのサービスセンター新宿

でローパスフィルターの清掃に出かけてきました。D1xはローパスフィルターを薄く設計されて

いるので、シャッター側にごみが入りやすいのか、F16以上に絞ると清掃で取り切れないごみ

があるとの判定でした。

出物が見つかり、ようやくゲットできました。その勢いを借りて、ニコンのサービスセンター新宿

でローパスフィルターの清掃に出かけてきました。D1xはローパスフィルターを薄く設計されて

いるので、シャッター側にごみが入りやすいのか、F16以上に絞ると清掃で取り切れないごみ

があるとの判定でした。

すでに純正バッテリーは販売中止なので、互換バッテリー使うしかないのですが、D1やD1H使

用していた折にラジコンバッテリーを使う仕様に整備したので、引っ張り出していています。

用していた折にラジコンバッテリーを使う仕様に整備したので、引っ張り出していています。

写真の広角ズームは、ちょいと前までは製造販売されていました。廉価の割には良く写るレン

ズです。

ズです。

ローパス清掃のついでにニコンの展示ブースにあったものを撮影してきました。

500万画素機であるにもかかわらず、ご覧のような写りです。(撮ってだしのJPEG画像)

さすがにISO125ではなく上げています。

ついでに模型も撮影してきました。撮影ブースの紹介コーナーに展示されていたものです。

(2018年7月22日)

所沢に引っ越して以来、カメラライフを支えてくれた「尾内写真商会」がついにこの12月で閉店

しました。店主の尾内覚さんには、フイルムカメラのイロハを習ったので、ポジフイルムの現像

依頼からその鑑賞方法、写真の撮影知識について教わりまして、いろいろと勉強をさせていた

だきました。そんな中で、この店で最後に買ったのが、6×6と6×4.5版の「MIHAMA III−

A」です。(下写真)

しました。店主の尾内覚さんには、フイルムカメラのイロハを習ったので、ポジフイルムの現像

依頼からその鑑賞方法、写真の撮影知識について教わりまして、いろいろと勉強をさせていた

だきました。そんな中で、この店で最後に買ったのが、6×6と6×4.5版の「MIHAMA III−

A」です。(下写真)

1950年代に出現したこのカメラは、日本が朝鮮戦争景気に沸く中、国内のカメラ需要により、

さまざまなメーカーから発売されたもののうちの一台です。当然1950年代は私の生まれる以前

なので、知る由もありません。シャッターを切ってみたものの高速側はその速度が出ていない

ようなので、しばらくはB(バルブ)撮影をしようと思っています。幸いにも蛇腹は光線漏れはして

いないようなので、風景写真にトライしたいと思っています。

さまざまなメーカーから発売されたもののうちの一台です。当然1950年代は私の生まれる以前

なので、知る由もありません。シャッターを切ってみたものの高速側はその速度が出ていない

ようなので、しばらくはB(バルブ)撮影をしようと思っています。幸いにも蛇腹は光線漏れはして

いないようなので、風景写真にトライしたいと思っています。

正確にはこのコーナーは一眼レフカメラなので、分類してページを分けなければならないので

すが、それはいずれまた。

すが、それはいずれまた。

(2017年12月29日)

ニコンのサービスセンターは基本的に土日も開催しているので、平日時間のない人

にとっては助かります。デジタル一眼カメラのセンサーに付着したゴミを落とす機能は

必ずしも完璧でないので、デジタルカメラのセンサー清掃の依頼で持ち込む場合、どう

しても土日に限られますので。

またキヤノンのサービスセンサーは日曜が定休なのでこの点はニコンより落ちますが、

丁寧な対応です。

一応ニコン機をメインにしていますが、キヤノンの高級機の質感、中でもシャッターを

切った感触は最高で、こちらも捨て切れません。1D系の古い機種を模型撮影を主な役

割りにしていますが、時々屋外にも連れ出します。

F4は何度も手にしているのだが、またしても手に入れてしまった。ニコンがFAで初

採用された「多分割測光」F4はF一桁機として採用している。ニコンのFAはこの「

多分割測光」が評価されて、この年のグランプリを獲得している。対抗馬はオリンパス

のOM4であり、こちらは多点スポット測光であった。撮影者が出補正の意思を発揮さ

せるには、多点スポット測光だと思うのだが、メーカーとしてのブランドからニコンが

獲得したのではないだろうか。

さて、F4である。使っているうちにテカテカしてくるプラスチック外装や肉付きの良

いボディは賛否両論あろうが、フラグシップでは初のオートフォーカス機である。視野

率100%なのもうれしい。

雲仙普賢岳の噴火時も撮影済みのフイルムを守り通したとか、湾岸戦争では着脱式のフ

ァインダーの隙間に砂漠の砂塵が入り込みキヤノンのEOS1にボロ負けしたとか、話

題には事欠かない機種です。

あらためて手にすると重いですね。またAFは中央一点のみと合焦速度は遅く、「AF

機能付き100%視野率のMF機」という不名誉な名称を貰ってしまっています。

かつてのサードパーティのレンズメーカーのトキナーも写真用品メーカーの傘下に入っ

てしまい悲しいですが、銀塩フイルム時代にデジタルにも対応というシールを箱に張り

付けて売り出していました。最短距離が80cmで寄れず、しかも重いという悪評があ

りますが、35mmフルサイズ対応で、28−200mmのシグマやタムロンよりも広

角に強くしっかりとした作りなので、気に入っています。F4と同時に購入しました。

さて、この大型連休中にニコンのサービスセンターでD3s、D200のセンサー清掃

とF4の点検してもらいました。

その待ち時間の間に、4月28日に新発売になったD500を触ってきました。

データを持ち帰れるサービスがあり、早速試写してきました。↓

|

|

日頃D200で常用している18−140mmのレンズをサービスセンターから借りての撮影。

ISO3200でも充分であることがわかります。ネットではD500が所詮ASP−Cサイズの画像

サイズなので、フルサイズ機と比較して立体感に乏しいとか叩かれていますがどうでしょう。

サイズなので、フルサイズ機と比較して立体感に乏しいとか叩かれていますがどうでしょう。

サイズを縮小しているのでわかりにくいかもしれませんが。

シャッターの感触はD7200やフルサイズ機のD750と比較しても切れは抜群に良かったで

す。

す。

(2016年5月8日)

2017年11月現在の主力機

D4が発売され、D3sが店頭在庫のみとなった状態で、価格が安くなるか在庫が切れるかを

見極めながら、売価42万円台になった2012年4月に新品価格で購入しました。これまで主と

してCCD機を使っていて、CMOS機は高画素ながら何か立体感に乏しい印象だったのです

が、35ミリフルサイズ機でフラグシップ機初のゴミ取り機能が搭載されていることもあり満足し

ています。高感度撮影ができるところも利点で、この機種にあったストロボはまだ購入していま

せん。写真の24−120mmf4VRレンズも新品購入しましたが、ニコン製らしくなくVRが効か

ないという初期不良で、購入店で交換してもらいました。

見極めながら、売価42万円台になった2012年4月に新品価格で購入しました。これまで主と

してCCD機を使っていて、CMOS機は高画素ながら何か立体感に乏しい印象だったのです

が、35ミリフルサイズ機でフラグシップ機初のゴミ取り機能が搭載されていることもあり満足し

ています。高感度撮影ができるところも利点で、この機種にあったストロボはまだ購入していま

せん。写真の24−120mmf4VRレンズも新品購入しましたが、ニコン製らしくなくVRが効か

ないという初期不良で、購入店で交換してもらいました。

バッテリーの減りが早いこともあり、持ち出しには予備のバッテリーも持参して使います。望

遠側には80−400mmVRの旧タイプを使用していますが、これは合焦速度が遅いものの解

像度に満足しているからで、しばらく使用して元を取ろうと思っています。

遠側には80−400mmVRの旧タイプを使用していますが、これは合焦速度が遅いものの解

像度に満足しているからで、しばらく使用して元を取ろうと思っています。

2016年1月にD5が3月に発売されるというニュースが入り、また一世代旧機種の仲間入りに

なったのですが、いつものような中古機でないので愛着があります。普段使用しているプリンタ

ーがA4サイズ以下のPX−G930なので、1200万画素機のD3sでも充分に戦えます。

なったのですが、いつものような中古機でないので愛着があります。普段使用しているプリンタ

ーがA4サイズ以下のPX−G930なので、1200万画素機のD3sでも充分に戦えます。

(2016年1月17日)

ペンタックス デジタル一眼

2010年10月発売の入門機を中古で購入しました。ペンタックス機はブレ防止機能がボディ側

にあるので、ペンタックス時代のAシリーズのマニュアルレンズも使用できるのに加え、K−5な

どの上位機種に迫る機能を持っています。連写性能の高速化、液晶モニターの大型化に加

え、合唱ポイントが光るスーパーインポイズ、ライブビュー撮影などもできます。この写真のよう

に、Kマウントのマニュアルレンズをいくつか持っているので、模型撮影の戦力に加えました。

にあるので、ペンタックス時代のAシリーズのマニュアルレンズも使用できるのに加え、K−5な

どの上位機種に迫る機能を持っています。連写性能の高速化、液晶モニターの大型化に加

え、合唱ポイントが光るスーパーインポイズ、ライブビュー撮影などもできます。この写真のよう

に、Kマウントのマニュアルレンズをいくつか持っているので、模型撮影の戦力に加えました。

(2017年10月28日)

2012年春、デジタル一眼の旗艦機が更新される時期で、型落ち品をニコンのD3sにする

か、キヤノンの1D Mark.IVにするか悩んで、価格と在庫の有無でニコンにしました。この

時、キヤノンを選んだら、ひょっとしたら白レンズ沼に足を取られていたかもしれません。

か、キヤノンの1D Mark.IVにするか悩んで、価格と在庫の有無でニコンにしました。この

時、キヤノンを選んだら、ひょっとしたら白レンズ沼に足を取られていたかもしれません。

しかし、ニコンとキヤノンの旗艦機を比較して併用してみたい気持ちがあり、Mark.II Nを泣く

泣く下取りに出し、本機を入手しました。キヤノンの旗艦機は1DX Mark.IIとなって、二代前

の機種となっていて価格がこなれていたのも大きなポイントです。

泣く下取りに出し、本機を入手しました。キヤノンの旗艦機は1DX Mark.IIとなって、二代前

の機種となっていて価格がこなれていたのも大きなポイントです。

これまで低画素機が主力でしたが、ようやく1600万画素機の連写機となり、風景から動体

モノまで被写体を選ぶことなくひとつのカメラで撮影可能となりました。

モノまで被写体を選ぶことなくひとつのカメラで撮影可能となりました。

(2016年8月16日)

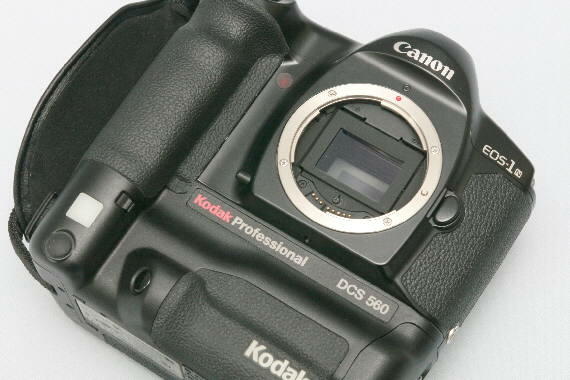

キヤノンとの共同開発で生まれたDCS560をオークションで入手しました。年代に似ず、き

れいな元箱入りの美品でした。この560は当時世界で最高峰の600万画素を誇り、200万画

素機であるDCS520とラインアップを作っていました。

れいな元箱入りの美品でした。この560は当時世界で最高峰の600万画素を誇り、200万画

素機であるDCS520とラインアップを作っていました。

外部で蓄電ができるバッテリーの使用、撮影した画像を確認するために背面にモニターを装

備している、統一規格で入力が可能なカードの使用、など今日のデジタル一眼レフの基本形が

出来上がりました。

備している、統一規格で入力が可能なカードの使用、など今日のデジタル一眼レフの基本形が

出来上がりました。

ローパスフィルターの使用も試行錯誤していた時期で、この機種では赤外線フィルターとロー

パスフィルターのどちらかを選択する方式を採用しています。ローパスフィルターレスでの画像

はすばらしいものがあります。

パスフィルターのどちらかを選択する方式を採用しています。ローパスフィルターレスでの画像

はすばらしいものがあります。

また同型機で、キヤノンからD6000がありますが、こちらは画像処理がコダック製のものと仕

様が異なっていて、展開するソフトが違います。

様が異なっていて、展開するソフトが違います。

APS−Hサイズが望遠側にちょうど良い(1.3倍)ので、400万画素のCCD機ということで戦

力に加えました。手元にバッテリーが3本も余っており、下取りに出してもバッテリーは値段が

つかないのでその有効利用です。現在は、50ミリマクロを伸張して、リングストロボを常用し、

模型制作の記録写真の専用に使用しています。特に、本サイトの記録用には、400万画素と

いう低画素なのが幸いして、圧縮率を抑えながら、インターネットにアップできるので重宝して

います。センサー清掃は、自分でやるのは怖いので、キヤノンのサービスセンターに依頼をし

ています。最近、100ミリマクロレンズも手に入れたので、もう一機増殖して使用しています。

シンクロ1/500なのでEOSシリーズ最速を誇っています。ストロボ使用時は手ぶれなくシャッ

ターが切れるのでこれも有利な点です。CCDはパナソニック製です。

力に加えました。手元にバッテリーが3本も余っており、下取りに出してもバッテリーは値段が

つかないのでその有効利用です。現在は、50ミリマクロを伸張して、リングストロボを常用し、

模型制作の記録写真の専用に使用しています。特に、本サイトの記録用には、400万画素と

いう低画素なのが幸いして、圧縮率を抑えながら、インターネットにアップできるので重宝して

います。センサー清掃は、自分でやるのは怖いので、キヤノンのサービスセンターに依頼をし

ています。最近、100ミリマクロレンズも手に入れたので、もう一機増殖して使用しています。

シンクロ1/500なのでEOSシリーズ最速を誇っています。ストロボ使用時は手ぶれなくシャッ

ターが切れるのでこれも有利な点です。CCDはパナソニック製です。

1986年頃ルイジ・コラーニ設計の未来のキヤノンモデルについて、「尾辻克彦著 カメラが

欲しい」で触れていますが、軟体動物のようなカメラを形にしたのがこの機種。画素数は300

万に足りませんが、手振れ補正付き、動画撮影付き、と何ら機能に不足はありません。レンズ

一体型なので、レンズ交換時にゴミの進入がないというのも利点です。そしてバッテリーが、後

の交換レンズ式、一眼レフデジカメのD30,D6010D,20D,30Dなどと共通して使えるとい

うのも利点。しかし、キヤノン機の常でグリップのゴム塗装が経過年齢による劣化でべとつい

た加水分解を起こしていました。これを無水エタノールで綺麗に落として、グリップ部をプラスチ

ック素材剥き出しにしましたので、当時のオリジナルではありません。記録メディアがCFカード

なのもいいですね。

欲しい」で触れていますが、軟体動物のようなカメラを形にしたのがこの機種。画素数は300

万に足りませんが、手振れ補正付き、動画撮影付き、と何ら機能に不足はありません。レンズ

一体型なので、レンズ交換時にゴミの進入がないというのも利点です。そしてバッテリーが、後

の交換レンズ式、一眼レフデジカメのD30,D6010D,20D,30Dなどと共通して使えるとい

うのも利点。しかし、キヤノン機の常でグリップのゴム塗装が経過年齢による劣化でべとつい

た加水分解を起こしていました。これを無水エタノールで綺麗に落として、グリップ部をプラスチ

ック素材剥き出しにしましたので、当時のオリジナルではありません。記録メディアがCFカード

なのもいいですね。

(2016年1月17日)

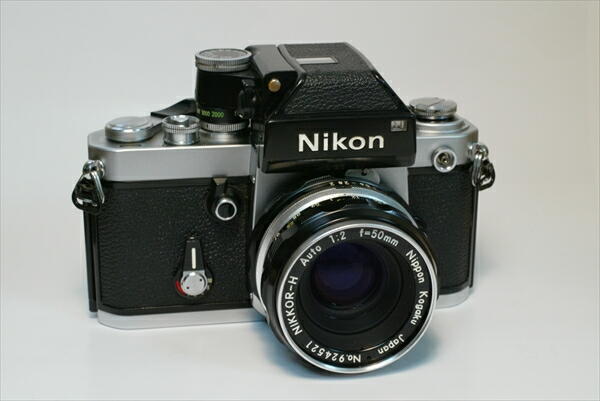

ニッコールHオートレンズを使用したくて、傷の少ないF2フォトミックを入手しました。素のF2

と比較して価格もこなれていました。

と比較して価格もこなれていました。

本機が発売された1971年は私は小学3年でしたので、近所の駄菓子屋にポテトチップスを

食べながら遊びに行っていたくらいのガキでしたので、一眼レフはおろかカメラもまったく触っ

たことのないカメラ音痴でした。それが今となっては病気になるくらいの執着ようなので、われ

ながら呆れています。このほか広角用の28ミリレンズも手に入れましたので、ポジフイルムで

も入れて撮影に出かけたい気持ちが盛り上がっています。

食べながら遊びに行っていたくらいのガキでしたので、一眼レフはおろかカメラもまったく触っ

たことのないカメラ音痴でした。それが今となっては病気になるくらいの執着ようなので、われ

ながら呆れています。このほか広角用の28ミリレンズも手に入れましたので、ポジフイルムで

も入れて撮影に出かけたい気持ちが盛り上がっています。

(2016年8月16日)

高校時代の憧れのF3が、中古フイルムカメラの下落で入手しやすくなりました。殆ど使用感

のない機体を手に入れ、50mmF1.8の標準レンズとともに、オーバーホールしました。

のない機体を手に入れ、50mmF1.8の標準レンズとともに、オーバーホールしました。

その後、MD−4も入手しご覧のようなシステムになっています。これで、銀塩フイルムの使用

は、しばらくは安心できます。

は、しばらくは安心できます。

外観は年季が入っていたのですが、銀座ニコンSCでオーバーホール済みなのと価格に惹か

れて購入しました。ニコンの機械式シャッター機は初めてなのと、1/4000秒のシャッター速

度も魅力でした。生産時期の関係からかチタン製のシャッター幕ではなかったのが残念です。

古い雑誌の朝日ソノラマ「カメラレビュー」の解説記事を読んで勉強してみます。デジタルのお

供に一台連れ歩く機会が増えそうです。

れて購入しました。ニコンの機械式シャッター機は初めてなのと、1/4000秒のシャッター速

度も魅力でした。生産時期の関係からかチタン製のシャッター幕ではなかったのが残念です。

古い雑誌の朝日ソノラマ「カメラレビュー」の解説記事を読んで勉強してみます。デジタルのお

供に一台連れ歩く機会が増えそうです。

1996年販売開始の20世紀の最後期を飾るフラッグシップですが、年に1回程度のインター

バルでニコンのSCで、露出、シャッター速度、フランジバックを点検していて、未だに不具合は

出ていません。大きく重いカメラですが、撮影に入るとあまり重さを感じません。VRレンズやG

レンズも全機能使えます。しかし、MFタイプのAiレンズの測光が中央重点のみになってしまう

のは、F4に比べてマイナスポイントです。通常の風景撮影では露出で失敗したことがなく、これ

は過去の3万点の露出試験データから測光システムを組み上げたという実績の成果です。但し

逆光での人物撮影は注意が必要です。この機種に限らずニコンの上位機種(例えばF100ク

ラス)でも、逆光下での人物の顔の露出がアンダーになる傾向があり、プラス側への露出補正

が必要です。

バルでニコンのSCで、露出、シャッター速度、フランジバックを点検していて、未だに不具合は

出ていません。大きく重いカメラですが、撮影に入るとあまり重さを感じません。VRレンズやG

レンズも全機能使えます。しかし、MFタイプのAiレンズの測光が中央重点のみになってしまう

のは、F4に比べてマイナスポイントです。通常の風景撮影では露出で失敗したことがなく、これ

は過去の3万点の露出試験データから測光システムを組み上げたという実績の成果です。但し

逆光での人物撮影は注意が必要です。この機種に限らずニコンの上位機種(例えばF100ク

ラス)でも、逆光下での人物の顔の露出がアンダーになる傾向があり、プラス側への露出補正

が必要です。

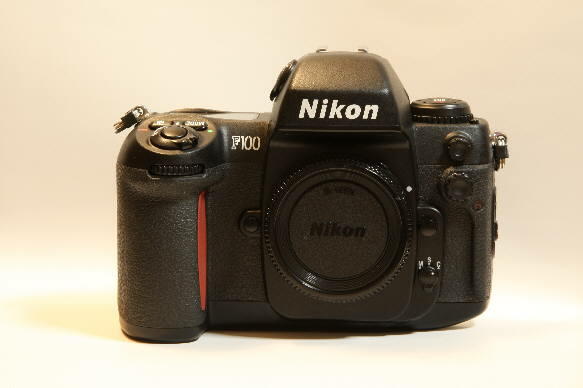

F5の視野率100%と圧倒的な信頼性の前にやむを得ずフイルム撮影にはF5を持ち出して

いましたが、主力がデジタルでの撮影が主になり、F5が単三電池8本も使う大食漢と重量が

気になり、F100を購入しました。現在、この機種は2台持っています。

いましたが、主力がデジタルでの撮影が主になり、F5が単三電池8本も使う大食漢と重量が

気になり、F100を購入しました。現在、この機種は2台持っています。

視野率が96%となったが、単三電池が4本で済むのと、軽量小型ながらもアルミボディの堅

牢性もあって、出動率が高い。デジタルと違って、レンズとボディを分けて運び、撮影直前にセ

ットできるのもうれしいところです。フイルムはポジのISO100が多いので、フイルム撮影=低

感度撮影となってしまいました。

牢性もあって、出動率が高い。デジタルと違って、レンズとボディを分けて運び、撮影直前にセ

ットできるのもうれしいところです。フイルムはポジのISO100が多いので、フイルム撮影=低

感度撮影となってしまいました。

ボディにスレが目立っていたので軽くリタッチしましたが、使用されていただけあって調子は

完調です。

完調です。

開発者の米谷さんのイニシャルとその一号機という意味で「M−1」として販売されましたが、

ライカ社からクレームがついて「OM−1」と改称されたというM−1です。その後、某カメラ屋で

うわさを聞かされました。本当の理由は、M−1とは米国軍で不適格者を意味するそうで、そう

いう差別用語を製品名にするの良くないということで、ライカ社が自社製品のMシリーズと市場

で混乱を招くということで、クレームの理由をライカ社にしたということです。

ライカ社からクレームがついて「OM−1」と改称されたというM−1です。その後、某カメラ屋で

うわさを聞かされました。本当の理由は、M−1とは米国軍で不適格者を意味するそうで、そう

いう差別用語を製品名にするの良くないということで、ライカ社が自社製品のMシリーズと市場

で混乱を招くということで、クレームの理由をライカ社にしたということです。

東京で仕事をするようになり、米谷さんにも会える機会があったのですが、その機会も逸して

しまいました。

しまいました。

この機種は、いきつけのO写真商会で薦められ、プリズム交換+オーバーホール済みの機

台を購入しました。シャッター音が独特で癒されます。

台を購入しました。シャッター音が独特で癒されます。

残暑厳しい9月の米国ニュージャージー州から、2月の札幌雪祭りと、温度差40℃以上の環

境での使用に耐え抜いたOM−1です。

境での使用に耐え抜いたOM−1です。

シャッターは機械式ですので、電池切れの心配なく使用できます。尾内写真商会で、右肩にあ

たりのある格安中古品を入手して、オリンパスのサービスセンターで調整しながら(保証なしの

限定修理扱いです)、撮影しています。

たりのある格安中古品を入手して、オリンパスのサービスセンターで調整しながら(保証なしの

限定修理扱いです)、撮影しています。

露出計に電池を使用しますが、本機は関東カメラサービス製のSR44用のMR−9アダプター

付きでしたので、電池入手にも問題なく使用しています。

付きでしたので、電池入手にも問題なく使用しています。

オリンパスのサービスセンターでは限定修理扱いですが、機械式マニュアル機なので、腕の確

かな修理屋にかかれば修理も可能でしょう。

かな修理屋にかかれば修理も可能でしょう。

このOM−1とOM−2NそしてOM−4Tiが、銀塩MF一眼レフの主力機となっています。

OM−4Ti(B)はOM−3Tiと並んでOMシステムの最後期のフラッグシップ機ですが、入手

してみて改めてその良さを実感しました。日頃、ポジフイルムの現像を頼んでいる尾内写真商

会で、非常に擦れのある4Tiブラックを格安で購入し、その後の2004年11月に昭和記念公

園で紅葉を試写しました。

してみて改めてその良さを実感しました。日頃、ポジフイルムの現像を頼んでいる尾内写真商

会で、非常に擦れのある4Tiブラックを格安で購入し、その後の2004年11月に昭和記念公

園で紅葉を試写しました。

この年は猛暑の影響で紅葉の進み具合は遅いとのことでしたが、銀杏並木の木陰の露出測

定にもスポット測光が威力を発揮し、露出のコントロールを任意に設定できるなど、満足いく仕

上がりとなりました。マウントの痛みや、フイルム室内のリードローラーの傷(フイルム面には影

響なし)やモルトの劣化もあったので、オリンパスのサービスセンターにオーバーホールに出し

ましたので、使い込まれた外観とは別に機能は完璧となりました。オーバーホールの可能な機

種は、現在ではこの機種とOM−3Tiのみで、OM−4Ti(チタン)やOM−4では不可とのこと

です。(限定修理なら部品交換を含まなければある程度は対応可能なようですが。)

定にもスポット測光が威力を発揮し、露出のコントロールを任意に設定できるなど、満足いく仕

上がりとなりました。マウントの痛みや、フイルム室内のリードローラーの傷(フイルム面には影

響なし)やモルトの劣化もあったので、オリンパスのサービスセンターにオーバーホールに出し

ましたので、使い込まれた外観とは別に機能は完璧となりました。オーバーホールの可能な機

種は、現在ではこの機種とOM−3Tiのみで、OM−4Ti(チタン)やOM−4では不可とのこと

です。(限定修理なら部品交換を含まなければある程度は対応可能なようですが。)

レンズはちょっとみるとヘリコイド部のゴム環からニコンのレンズのようにも見えますが、れっ

きとしたズイコーレンズです。ズイコーの50mmf=3.5マクロレンズの清掃を修理屋で行った

際に、痛んだゴム環をニコンのものに交換したものです。模型撮影が多いので重宝していま

す。

きとしたズイコーレンズです。ズイコーの50mmf=3.5マクロレンズの清掃を修理屋で行った

際に、痛んだゴム環をニコンのものに交換したものです。模型撮影が多いので重宝していま

す。

2011年の後半はオリンパスにとって散々な年だったに違いない。ニコン、キヤノンに続いて

サービスセンターの修理も良心的だっただけに今後の動向が気になるが、そんな折、データバ

ックつきのOM−2N(B)をみつけてしまい、思わず手に取ってしまった。

サービスセンターの修理も良心的だっただけに今後の動向が気になるが、そんな折、データバ

ックつきのOM−2N(B)をみつけてしまい、思わず手に取ってしまった。

OM−2Nはこのほかにもシルバーのほとんど未使用品を確保しているが、電子シャッターと

いうのもあって不人気な機種です。発売当初は機械式シャッターよりも正確だということで電子

シャッターがもてはやされていましたが、中古市場では機械式が人気です。ファインダーもモル

ト溶けもなく、データバックも不人気とあって捨て値が付けられていました。

いうのもあって不人気な機種です。発売当初は機械式シャッターよりも正確だということで電子

シャッターがもてはやされていましたが、中古市場では機械式が人気です。ファインダーもモル

ト溶けもなく、データバックも不人気とあって捨て値が付けられていました。

試写の結果は上々でした。フイルム室のモルトも大丈夫で、OMファミリにまた一台仲間が加

わりました。

わりました。

ふとしたきっかけでM42マウントのレンズを収集し始めまして、しかもこの時期に旭光学製

の35mmや135mmのメンテナンス済みの綺麗なレンズを手に入れましたので、まともなボ

ディを探していました。このベッサフレックスTMは、店頭でのデッドストック品でして、新品購入

しました。(残っているところには残っているものです。)

の35mmや135mmのメンテナンス済みの綺麗なレンズを手に入れましたので、まともなボ

ディを探していました。このベッサフレックスTMは、店頭でのデッドストック品でして、新品購入

しました。(残っているところには残っているものです。)

露出測定に電池を使いますが、シャッターは機械式ですので、電子シャッターのような突然死

するという不安はありません。黒ボディ色も落ち着いたいい感じに仕上がっています。小ぶりな

ボディですので、出撃回数は増えています。

するという不安はありません。黒ボディ色も落ち着いたいい感じに仕上がっています。小ぶりな

ボディですので、出撃回数は増えています。

宮崎美子が浜辺で水着に着替えるシーンのみが有名になってしまい、肝心のカメラは忘れ

去られてしまうというCMに商品が負けてしまったカメラです。カメラの性能は決して一流ではな

く、絞り優先AEのみというものでした。そのせいか、CMのキャッチコピーの「軽快一眼」という

のはぴたり当てはまります。50mmf1.7のレンズ付きで定価59,500円もしていたというの

は驚きです。

去られてしまうというCMに商品が負けてしまったカメラです。カメラの性能は決して一流ではな

く、絞り優先AEのみというものでした。そのせいか、CMのキャッチコピーの「軽快一眼」という

のはぴたり当てはまります。50mmf1.7のレンズ付きで定価59,500円もしていたというの

は驚きです。

このブラックタイプは、シルバー機の半年後に商品化され、右手のグリップが付いたところ

が、シルバー機との違いです。例により、プリズム押さえのモルトの劣化により、接眼部を覗く

と黒帯状のしみが見えます。また、標準レンズのMC50mmf1.7は、後玉に豪快なカビがあ

ったので、全体をばらして清掃してカビを取り除いてみました。いずれ、このプリズムのしみを

清掃修理するか、きれいな固体をみつけてやるかしたいと思っています。

が、シルバー機との違いです。例により、プリズム押さえのモルトの劣化により、接眼部を覗く

と黒帯状のしみが見えます。また、標準レンズのMC50mmf1.7は、後玉に豪快なカビがあ

ったので、全体をばらして清掃してカビを取り除いてみました。いずれ、このプリズムのしみを

清掃修理するか、きれいな固体をみつけてやるかしたいと思っています。

リサイクルショップで、ジャンク品として投売りされていたのを救出しました。その後、フイルム

室内のモルトの張替えを行い、電池を入れてしばらくシャッターを切っていたら、シャッター速度

が安定してきました。露出も表示は正確なようです。

室内のモルトの張替えを行い、電池を入れてしばらくシャッターを切っていたら、シャッター速度

が安定してきました。露出も表示は正確なようです。

さて、XG1は、1977年に販売されたXG−Eの欧州向けの輸出型で、絞り優先AEとマニュ

アルを備えています。ミノルタのボディが揃ってきたので、良いレンズが欲しくなってきました。し

かし、古いだけあって埃や黴のあるものが多くて、見つけるのに苦労しそうです。写真のアング

ルファインダーをご愛嬌です。現在、ポジフイルムでテスト撮影中です。↓

アルを備えています。ミノルタのボディが揃ってきたので、良いレンズが欲しくなってきました。し

かし、古いだけあって埃や黴のあるものが多くて、見つけるのに苦労しそうです。写真のアング

ルファインダーをご愛嬌です。現在、ポジフイルムでテスト撮影中です。↓

ロシア製の一眼レフZenit 3Mを入手しました。インダスター50mm(f3.5)を装備していま

す。果たしてどんな写りを見せてくれるか、楽しみです。

す。果たしてどんな写りを見せてくれるか、楽しみです。

で、早速期限切れのカラーネガフィルムをつめて試写してきました。↓

案の定、フィルム室のモルトが経年劣化で光線漏れが見られました。(画面右側)ほかは絞り

込んだせいかなかなかの写りです。

込んだせいかなかなかの写りです。

そこで、1mm厚の裏シールのモルトを短冊状に切り、フィルム室の周りの溝と背面カバーの

根元とふたの先端に貼り付けました。果たして今度はどうなることやら。

根元とふたの先端に貼り付けました。果たして今度はどうなることやら。

|

|

|||||||||||

|

|

|||||||||||

|

|

|||||||||||

|

|

|||||||||||

|

|

|||||||||||

|

|

|||||||||||

|

|

中古の写真機はオーバーホールまたは点検整備済みの機種を選んで購入していますし、機

会を見つけてはメーカーで点検整備を受けています。デジタルは現像に出す手間は掛からず、

画素数も1000万となりましたが、発色性や臨場感の再現性などからも銀塩フイルムもまだま

だ捨てがたいと感じています。

会を見つけてはメーカーで点検整備を受けています。デジタルは現像に出す手間は掛からず、

画素数も1000万となりましたが、発色性や臨場感の再現性などからも銀塩フイルムもまだま

だ捨てがたいと感じています。

カメラは一眼レフやフイルム、デジタルに限らず精密機器ですので、使用の際には充分な手

入れが必要となります。特に数年に一度のメーカーや修理店による点検、整備は大事です。

新品では問題とはなりませんが、中古ではできるだけ程度の良いものを見極める眼力が必要

です。ニコン、キヤノン、オリンパスとかつてのフラッグシップを手にしてそれぞれの優秀さに感

激すると同時に、フイルムの発色の素晴らしさに改めて気づきました。ニコンのフイルムスキャ

ナーを購入し、ポジフイルムを電子データ化してPC上で加工することなど楽しみは広がりまし

たが、電子データの保存は頭が痛いところです。現状ではCD−Rにデータをバックアップする

方法を採っています。

入れが必要となります。特に数年に一度のメーカーや修理店による点検、整備は大事です。

新品では問題とはなりませんが、中古ではできるだけ程度の良いものを見極める眼力が必要

です。ニコン、キヤノン、オリンパスとかつてのフラッグシップを手にしてそれぞれの優秀さに感

激すると同時に、フイルムの発色の素晴らしさに改めて気づきました。ニコンのフイルムスキャ

ナーを購入し、ポジフイルムを電子データ化してPC上で加工することなど楽しみは広がりまし

たが、電子データの保存は頭が痛いところです。現状ではCD−Rにデータをバックアップする

方法を採っています。

デジタルデータは即時性、加工性は優れていますが、データの保存性は未だにフイルムに分

があると思っています。原版が手許にあり観察できるということは最大の利点で、電子データ

は電波や磁場や熱の影響やPCの操作ミスで、一瞬のうちに消失してしまう恐れのあるのも事

実ですので、しばらくは使い分けが続きそうです。

があると思っています。原版が手許にあり観察できるということは最大の利点で、電子データ

は電波や磁場や熱の影響やPCの操作ミスで、一瞬のうちに消失してしまう恐れのあるのも事

実ですので、しばらくは使い分けが続きそうです。

|